- 旅レポート

- | 2025-02-18

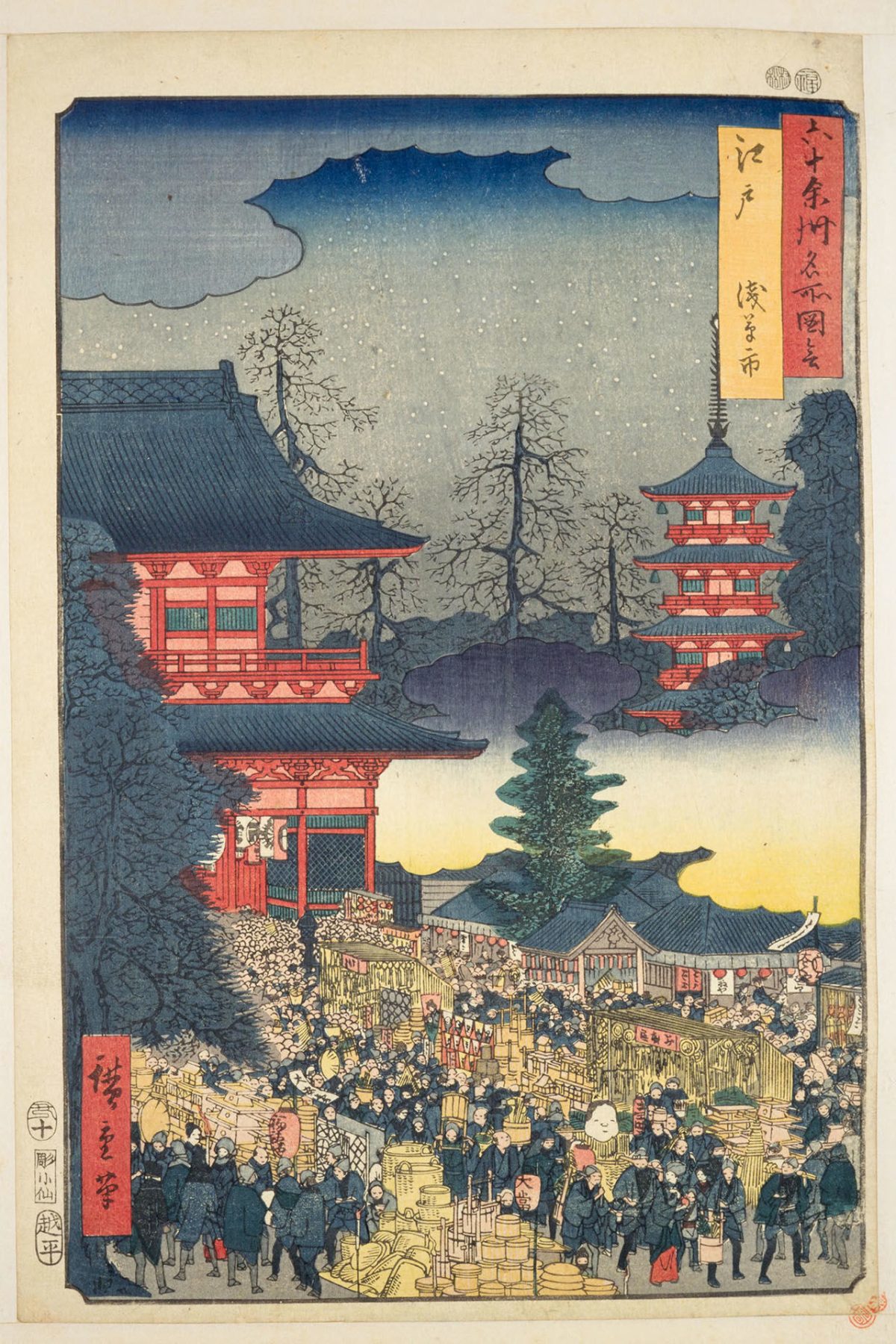

浅草寺について

図は歌川広重「六十余州名所図会 江戸 浅草市」国立国会図書館所蔵 19世紀半ば

浅草寺の成り立ちは、寺伝によると、飛鳥時代の628年、地元の兄弟が隅田川で網にかかった黄金の観音像を安置したのが始まり。観音像の大きさは一寸八分(やく5,5cm)。絶対秘仏とされ、開帳されることはないとのこと。

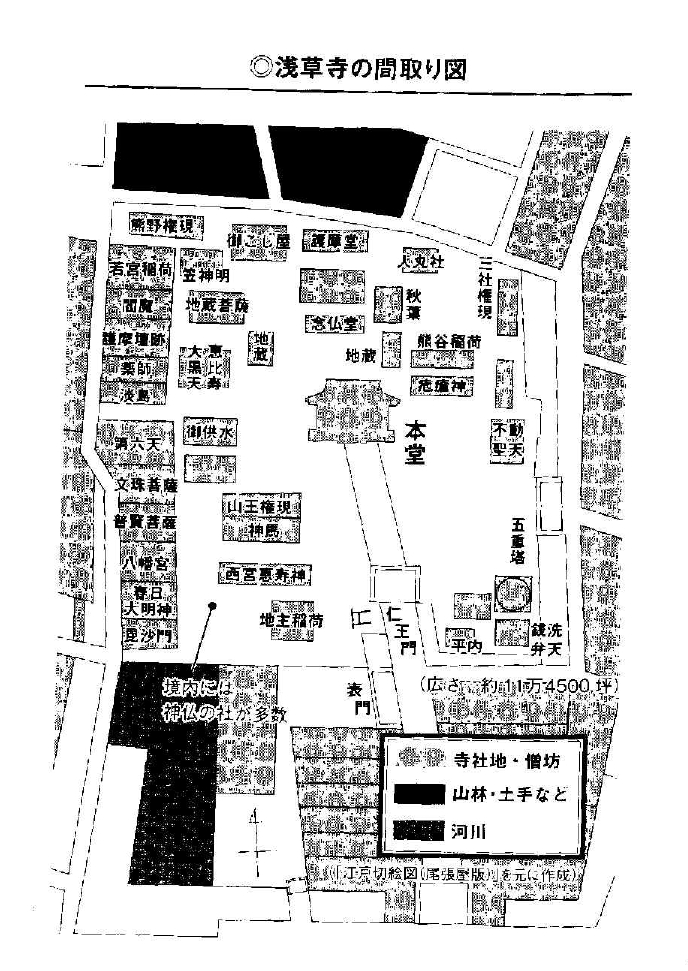

下記に添付の図の出典は、「江戸の間取り」ー百万都市を俯瞰するー 安藤優一郎著 彩図社2020年。何年の浅草寺の見取図であるかは明記されていないが、文脈に従うと1685年(貞享2年)の調査を元にしている模様。

境内全体で169体もの神仏が祀られていた。神仏にはそれぞれ縁日があるため、浅草寺はあたかも「毎日が縁日」であった。図の右奥の三社権現が、現在の浅草神社を指す。

見取図では三社権現の南に、1648年に建立された五重塔が建っているが、第二次世界大戦で焼失した後、1973年に現在の場所、本堂の西側に再建された。尚、本堂である観音堂は1958年に再建された。

「三社様(さんじゃさま)」の呼び名で親しまれている浅草神社の社殿は、1649年に江戸幕府三代将軍徳川家光によって建てられた権現造で、関東大震災、第二次世界大戦の火災を逃れ、江戸初期の姿を現在に伝えている。国の重要文化財。

江戸初期、吉原は現在の中央区人形町にあったが、1657年幕府の命令で規模を拡大して浅草寺裏手の日本堤に移転する。移転前を元吉原、移転後を新吉原と呼ぶ。

江戸後期には、浅草寺裏の通称奥山の見世物小屋、大道芸、千本桜が人気を集め、さらに幕末の1842年、日本橋、銀座界隈に常設されていた歌舞伎の江戸三座(中村座、市村座、森田座)が、幕府によって浅草寺裏手の浅草に移転させられた。

浅草寺参詣、隅田川の舟遊び、吉原、歌舞伎など、複数の要素が浅草寺周辺に集まり、江戸末期から昭和初期まで、日本一の繁華街を誇った。

マガロン依子

参考文献:東京都の歴史散歩 上 下町 山川出版社、江戸の間取りー百万都市を俯瞰するー 安藤優一郎著 彩図社2020年

関連記事

- 旅レポート | 2025-05-16

- 活動内容変更のお知らせ Annonce de changement d’activités

- 旅レポート | 2025-05-01

- Nous avons été présenté chez Japankart Japankartのブログで紹介頂きました

- 旅レポート | 2025-04-17

- Annonce de reprise des activités 活動再開のお知らせ